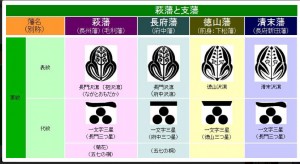

オモダカ(面高)という珍しい植物の名前を聞いたのは、2012年8月上旬のことだった。テレビで山口県立徳山高等学校の報道をしていた。その折、校長先生が徳山高等学校と毛利藩との関係で、毛利藩の家紋(良く知られているのは一文字三ツ星であるが、副紋として、このオモダカの「抱きオモダカ」が使われていた)について話をされた。

それ以後、オモダカとはどのような植物だろうか?どこへ行ったら出逢えるだろうか?早く自分の目で見てみたいという思いが強まってきた。

早速、インターネットで検索すると、昔は田圃や水路、沼などに多くあったが、最近は除草剤の影響で少なくなったということが分かった。オモダカは漢字では「面高、沢瀉、花慈茹(はなぐあい)」、学名はSagittaria trifolia(3枚の矢の形をした葉)のようである。英語では Arrowhead,Three-leaf Arrowhead とすれば、伝わるだろう。

昨年のお盆前に植物に詳しい知人に尋ねると、この人も大変関心をもってくれ、態々方々を探してくれた。8月21日のメールで「里山ビオトープ二俣瀬」でオモダカに逢って来たという知らせ。しかし現在の自分にはオモダカに逢う為にそこへ行くのは少し遠すぎる。

植物に詳しい先生にお尋ねすると、「田布施町の瀬戸地区へ行ったら、田圃や休耕田で見られるだろう」ということを教えていただいた。その後、暇を見つけて教わった地域を探索し、数人の田圃で働いているお方に尋ねると、「昔はあったが、最近は余り見ない』。「あるよ。でも、まだ時期が早い。7月下旬から8月にならないと」といろいろと教えてくださった。でも、オモダカに逢うことは出来なかった。

ところが、2013年8月4日の夕方、何と住宅の前の用水路の底に一株のオモダカに似た植物が生えているではないか。目を疑ったが、間違いない。早速カメラを取り出して、フェンスの下まで下り、最大限にズームアップして撮影する。それでも遠距離なので、余りはっきりしないが、1枚目の写真をここに掲載する。

この水路にオモダカがあるということは、絶対に上流の地域にあるに違いない。早速、翌日の8月5日の午前中 探索に出かけた。幸いその日はどんより曇っていて絶好の探索日和であった。田圃、水路、休耕田など目を皿のようにしてオモダカを探し求める。そして可成り奥まった所の田圃で一株のオモダカを発見した。その田で周囲を見まわすと、まだまだ他にもカメラに納めたいオモダカがあったので、無我夢中で撮影をした。その田圃の撮影を終えて、その田の上の方を探したけれども、その辺りでは中々見つからない。しかし一番上の奥まった所の田圃で、遂にオモダカの郷を発見することが出来た。

その田は先程撮影した田とは様子が違う。大きな雑草が生えている。オモダカの大きさもこれまで見たものとは比べ物にならない。稲より背が高く伸びて、茎も葉っぱも大きい。その田圃にはあちこちにオモダカの大きな葉っぱが稲の上に顔を出している。更にその上の休耕田にはオモダカの大群生地があった。これこそオモダカの郷である。

地域の人の話では、その地域には上水道が整備されていない。飲料水は専ら井戸水に頼らざるを得ない。だから除草剤を使っていないということである。除草剤を使わずに雑草がない田圃を維持するのは大変で、相当気をつけているのだろう。

8月14日に再び同地区を訪ねて、以前の田圃より新しい田圃にオモダカがあるのを発見する。花が咲いていないかと探したが、見つからなかった。

ここに紹介するオモダカの写真には、葉っぱの幅が広いものと、幅が狭いものがある。オモダカに良く似ているものにアギナシがある。アギナシは葉っぱの幅が狭く。細身である。しかし葉っぱの幅が狭いオモダカもあるので、葉だけでは区別出来ないようだ。

牧野植物図鑑や他の出版物、ホームページなどで調べてみると、オモダカ、アギナシの特徴は次のように区別出来る。しかし両者の違いを押さえて、いずれかに同定するのは容易ではなさそうである。

<オモダカ>

○葉身は矢じり形で、下方は上方より細長い。。

○葉の先端は尖り、葉脈は裏面に隆起する。

○秋には白色の地下茎を伸ばし、その先に塊茎をつける。この大きなものがクワイ.

○花はアギナシと殆ど区別出来ない。

*ふつうオモダカは葉よりも花茎が上に出ないのに対して、

アギナシは花茎が高く伸び、葉よりも高い位置にも花が付く。

<アギナシ>

○葉身は矢じり形で、下方は上方よりはるかに細く、短い。

○上片の葉の先端は尖っているが、下片の先端は丸みをもって、やや鈍い。尖っていない。

○地下茎は伸びず、葉柄のの基部に黒褐色で、5mmほどの殖芽(ムカゴ?)を多数つける。

○花はオモダカと殆ど区別出来ない。

* アギナシとオモダカの違いについては、

ふつうオモダカは葉よりも花茎が上に出ないのに対して、

アギナシは花茎が高く伸び、葉よりも高い位置にも花が付くという特徴がある。

(西宮の湿生、水生植物-By MATUMOMUSHI)

http://plants.minibird.jp/hydrophytes/plants/chuusui/a_gyou/omodaka/omodaka.html

☆小さい画像をクリックすると、拡大写真に変わります。

その拡大写真をクリックすると次の写真に移ります。

(拡大写真の左下隅の矢印(← →)をクリックすると。前後どちらにも進みます)

拡大写真の右下の隅にあるX印をクリックすると

元の小さい写真に戻ります。

ごゆっくりお楽しみ下さい。

- 初めて出逢ったオモダカ

これまで時々水路の様子を覗いていたが、築かなかった

- 田圃で見つけたオモダカ

これまで田圃、水路、休耕田と探してようやくであったオモダカ

- 幅の広い葉のオモダカ

これまで見たオモダカは比較的葉の幅が狭かったが、 これは広い

- かなり成功の速いオモダカ

- オモダカ

- オモダカ

- 最初の田圃

- 田圃で見つけたオモダカ

- オモダカ

- オモダカの大群生

- 幅が広い葉っぱ

- 1番目のオモダカ

- 3番目の田圃

- 3番目の田圃のオモダカ

- 3番目の田圃オモダカ

- 2番目の田圃オモダカ

- オモダカの郷

- オモダカの郷

2013年8月15日

住宅の前の水路に生えているオモダカの花が咲きました。

背景が真っ青の藻で覆われているので、オモダカも見えにくいけれど、更に見えにくい

小さい白い花が一輪左側にあるのだが、、、これに気付いてもらいたいので、一生懸命に撮影した。

(8月24日ーーー用水路のオモダカの葉っぱの色が黄色がかっている。

周りの雑草の色も少し黄色がかったように見える。

枯れなければ良いがと心配になる。

ーーー数日後とうとう枯れて姿が見えなくなった。

しかし、この用水路のオモダカは

このWeb ページの管理者に「私がオモダカですよ」と初めて新鮮な

オモダカの姿を拝ませてくれ、

その上、花まで咲かしてくれた、その上更にずっとオモダカの

道案内をしてくれた。

それだけに今はなきこのオモダカがとても貴重で、可愛くて、有り

難い存在である。このオモダカが現れなかったら、このページは

生まれなかったのだから。

8月16日

驚くほど近くの田圃の傍にオモダカの群落があるのを近所のお方に教えられて、早速撮影に急いだ。そこは草を刈った後 オモダカだけが群生している状態で、大きく成長しているが、まだ花は咲いていなかった。

- 近くの田圃のオモダカ

- 近くのオモダカ群生

- 近くのオモダカ

- 近くのオモダカ群落

8月20日

朝の涼しい間にオモダカの郷まで散策。新しい2まちの田圃でオモダカを発見する。奥の田圃でオモダカの花が咲いているのを発見して大喜び。写真を丁寧に撮ったつもりだが、少しぼけている感じだ。やはり距離や角度を変えたりして、何枚か撮影しておかなければならない。度々注意されるのだが、身に付いていない。

- オモダカの花

田圃でオモダカが咲いているオモダカの花

8月25日

久しぶりに雨が降ったので、人間だけでなく全ての動植物が生気を出した感じである。雨があがり、少し涼しくなったので、オモダカの郷の方へ散策に出かける。3枚の田圃で新しくオモダカに出逢う。花は最初に見つけた一番奥の田圃だけである。地域の方に尋ねると、花は未だ先で、稲が黄色に色づいた頃だということであった。雨上がりの花を撮影したので、ここに3枚掲載する。

- 雨上がりのオモダカの花

- 雨上がりのオモダカの花

- 雨上がりのオモダカの花

8月28日

郷里の近くの田圃で偶然オモダカを発見した。道路端の休耕田が余り荒れていないので、ひょっとするとオモダカがあるかもしれないと、車のスピードを落として、田圃の中程を見ると、何かオモダカのような特徴の葉が目に入った。早速、車を止めて良く見ると、まさしくオモダカである。このような所にオモダカがあるとは?それも1株や2株ではない。群生している。大急ぎでカメラを取り出して、撮影にとりかかる。

しかし田圃には水があり、可成り離れた所に生えているので、ズームで最大に引き寄せても、余り良い写真は撮れない.しかし一応この田圃にあったという証拠になるので、群生の姿と花の咲いた様子をカメラに収める。

- 余田の田のオモダカ

- オモダカの花

9月4日

有り難いことに心配していた台風の影響もなく、久しぶりの青空が出て来たので、16時頃から最初にオモダカのある所と教えてもらった瀬戸地区へ探索に出かける。雑草がないような田圃は見込みなし。休耕田でも長年休んで草原になっている所は駄目。このように頭を整理して、オモダカがありそうな田圃を入念に探す。今日は長靴を履いているので草道も大丈夫だ。

その結果一まちの田圃に形の良いオモダカを発見した。更にその近くに花が咲いているオモダカを発見。念願の地域の田圃で花つきのオモダカを発見したので、これほど嬉しいことはない。ここに3枚の写真を紹介する。

- 瀬戸地区のオモダカ

- オモダカの花

- オモダカ(最初の標的地)

9月10日

郷里の近くの田圃で、新しいオモダカの郷を発見した。道端の田で稲穂が出ている。その稲の高さに負けないぐらい成長したオモダカがあちこちに生えている。茎も葉も大きくしっかりしている。花が咲いている株もある。一生懸命に写真を撮っているところへ田の持ち主が通りかかってこられた。珍しいオモダカという植物が生えているので、写真を撮らしてもらっていると説明すると、「こんなのはこの田に幾らでもある。最近は除草剤も効かないし、根に芋が出来て増えて困っている」という話をされた。このオモダカは珍しいだけでなく、毛利藩の家紋として「一文字三つ星」が有名だが、もう一つ副紋として「抱きオモダカ」があることを話すと、家紋には興味があるおで、帰って調べてみよう」と言って帰られた。

- 余田2のオモダカ

- オモダカの花

- オモダカのはな

9月11日

岩国市周東町に用事があったので、新しいコース(東田布施からR138を北上し、山越えをして中山ダムの方へ下りる)をとって、多賀神社を過ぎた所で車を止める。そこは多賀山(頂上に多賀神社)の登山口の一つで、江郷公会堂、力士小桜の石碑がある。この辺りの棚田にはオモダカがあるのではないかと、少し道路の傍の田圃を探すと、やはり立派なオモダカの株があちこちに生えている。嬉しいことに花が綺麗に咲いている。

- 多賀山麓のオモダカ

- オモダカの花

☆毛利家家紋については、kfujiken2様のブログ「長州より発信ー毛利家家紋」から一部コピーを掲載させていただく。徳山高等学校に関係があるのは、おそらく3番目の徳山藩の家紋だろう。

詳しくは次の「長州より発信ー毛利家家紋」を参照。

http://kfujiken2.exblog.jp/13051694

- 毛利家家紋

2014年7月14日

昨年ずっと楽しませてくれたオモダカは、稲刈りが終わって、秋が深まると次第に枯れて、どこに行っても姿を見ることが出来なくなっていた。

今年になって、昨年はじめてオモダカとの出会いをさせてくれた水路には、まだ姿が見えない。まだまだ先の事かと思っていたところ、今日昨年の田圃で初めてオモダカを見つけた。その田圃にはあちこちに可成り成長したオモダカが元気に育っている。なんと1年振りの再開である。胸を熱くしてシャッターを切った。

その上の段にある休耕田に行ってみると、冬の間は跡形もなかった場所に一回り大きめのオモダカが元気良く群生していた。

ここに撮りたての画像を少し紹介する。

- 田圃で今年初めて出逢ったオモダカ

- 水田のオモダカ

- 休耕田オモダカの群生

9月2日

8月下旬に今年のオモダカの花を撮影に行った時は、まだつぼみの状態であったので、もう3〜4日したら開花するだろうと田圃の所有者と話して帰った。

今朝、その近くの田圃の畦を見ると、立派な花が稲株の根本に元気そうに咲いている。早速カメラに収めてその周囲の

オモダカの姿も何枚か撮影した。ここに今年の生き生きした写真を紹介する。2番目の画像は、管理者がこれまでに出会った中で最高の花である。

- 細身のオモダカと花

- 立派なオモダカの花

- 稲株の根本の花

- オモダカの花

2015年7月21日

年が変わり、田んぼの稲の株が可成り大きくなったので、今年はどのようなオモダカに逢えるかと思って、これまでとは異なる道(別コース)を通って、昨年までオモダカがあった田んぼを目指して出発した。

すると、出発して直ぐ近くの田んぼに立派に成長したオモダカを見つけた。他にもあるだろうと、畦をゆっくり探していくと、あるある。水源から考えれば、これまでの在処よりも、かなり

下の田んぼである。こんな所の田んぼで、こんな立派なオモダカに逢えるとは?初めてオモダカに出逢ったときの感動に次ぐぐらいの喜びで、写真を撮る。ただ従来のカメラが使えなくなったので、慣れないスマートフォンのカメラでの撮影である。あまり写真を撮ることもないので、まだ要領をつかんでいない。しかし取りあえず,4枚の写真をここに紹介したい。

上の方の田んぼに行ってみると、初年度オモダカの郷と思っていた休耕田の所は、一面が太陽光発電の基地になっている。やはり時代の流れであろう。1年でも、このように大きく様子が変わることにびっくりした。

- オモダカ

- おもだか

- オモダカ

- オモダカ

2015年8月23日

今日は日曜日だ。もう今年のオモダカの花が咲いているだろうと思って、最近見つけたオモダカが多い田んぼに出かける。お盆の頃に行ったときには、まだ蕾の状態であったが、今日はバッチリだ。思い切り写真を撮ったつもりであったが、光線の関係でデイスプレイの画像が見えにくく、使える写真は少ない。あまり良い写真ではないが、取りあえず今年の写真を紹介する。

オモダカの群生写真は近寄れないので、特徴のある葉や花が小さくて,目立たないけれども、白っぽいのが全部オモダカの花である。

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花(群生)

8月24日

前日に撮った写真に満足出来ないので、夕方になって、同じオモダカの田んぼを訪ねてみた。

台風情報によると、台風15号はこちらに向いているようだ。大荒れの前にオモダカの美しい姿を撮っておきたい。一日しか経っていないのにオモダカの様子は全く違うように見える。昨日は午前中、今日は夕方で、太陽の位置が異なるのは勿論だが、自然は時間とともに変わるのだ。

新鮮な花は昨日とは全く異なる株に咲いている。

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花

2016年7月25日

今年のオモダカの様子を見る為に、これまで出会った田んぼへ出かけてみた。最初に出会った田んぼは休耕田になっていて、もう何も見つけられない。昨年見つけたオモダカの里と云えるような、オモダカがどっさりの田んぼは、今年は殆ど見られない。農薬か何かで退治されたのだろうか。

これまで通りとは云えないけれども、かなりしっかりした姿を見せてくれた田んぼは水質の奇麗な場所に最初の年のようにあった。ここにその写真を紹介したい。

- 今年のオモダカ

- 2016年のオモダカ

2016年8月27日

今年のオモダカの花の紹介をします。昨年までと違い、今年はオモダカの花が美しく咲いている場所が少ない感じである。比較的良い状態の花をここに3枚掲載します。

- オモダカの花

2016

- オモダカの花

- オモダカの花

2017年8月13日

今年の夏の暑さは格別で、オモダカの生育も旺盛のように思われる。最初にオモダカに出会って4年目であるが、その間にオモダカが生えている田んぼにも変化が起きている。除草剤の為であるのか、多くのオモダカが発見できた田んぼに1本も見つけられない田んぼが2、3枚ある。

でも、一番主要なオモダカの田んぼと思っていた所には、今年も立派なオモダカが迎えてくれた。7月に訪ねた時には、まだ花が咲いていなかったけれども、お盆の墓参りをして、その帰途に立ち寄ってみると、ご覧のようなオモダカの花が美しく咲いていた。

- 極暑の中のオモダカ

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカ(全体)

- オモダカの花

2018年7月13日

昨年の8月のページの書き出しに「今年の夏の暑さは格別で」と記載している。今年の夏の暑さをどのように表現すればよいのだろうか。激甚災害に認定された「西日本豪雨土砂災害」の被災地及び全国的に各地で激しい気温上昇記録を出している。摂氏40度を越して、昨日熊谷市では41.1度と報道された。

初めて出会って5年目になるオモダカ(沢瀉)は、今年も今までのように育っているだろうか?

このような熱い思いで、いつものオモダカ散策コースを辿ると、やはり様子が異なる。今まであった田んぼから姿を消しているところがある。しかし、一番主要なオモダカの田んぼには今までどおりに新しい姿を見せてくれた。まだ昨年より1ヶ月早いので、大きさも小さくて、花も見られない。8月のお盆前には多分立派な花も見られると思う。

その頃にお約束していた、オモダカを見たいと言われる、遠来のお客様をご案内して、このあたりの田んぼのオモダカの様子をご紹介したい。とりあえず現在のオモダカ様子をご覧ください。

- オモダカ2018

- オモダカ2018

- オモダカ2018

2018年8月20日

極暑の夏も、お盆が過ぎて、この数日、朝晩涼しくなってきた。「もうオモダカの花が咲いただろう」と思って、いつもの田んぼへ行ってみると、あちこちに白い可愛い花が咲いている。今年はお天気のせいか、例年よりも葉っぱが大きく成長しているので、花と葉の全体を写真に納めようとすると花が極端に小さくなって、写真を撮るのに苦心する。

現在のオモダカの様子は次の写真の通りです。オモダカが来年からも毎年この田圃で見られるとは限りません。オモダカの様子を見たいお方は早めにご連絡ください。

- オモダカ(葉と花と)

- オモダカの花

- オモダカの花と葉

- オモダカ 葉と花と

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花

2018年9月14日

だいぶ涼しくなったし、雨も降ったので、植物も生き返っただろうと思って、オモダカに会いに行った。田んぼの畦の草が刈られて、写真を撮るにも大変都合が良い。オモダカの背丈と下の花の位置が離れているので、1枚の写真に纏めるのが難しいけれども、数枚何とか一緒に撮れるのを見つける。

次に小さい写真で掲載するので、見たい写真をクリックしてご覧ください。

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ「葉と花)

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ(葉と花)

- オモダカ

2019年(令和元年)8月7日

今年の夏の暑さは格別で、連日のように八王子36.4°、熊谷37.4°などと最高気温の都市を報道している。このような折は、日中のウオーキングは無理である。早朝ウオーキングにオモダカの田んぼを目指して出かける。昨年まで多く見かけた田んぼに、今年も若い青々としたオモダカが姿を見せてくれる。でも、例年より数が少ない。兎に角、田の畦から撮れる写真をカメラに収めておく。

写真を撮って帰宅しようとすると、近所の子供達がラジオ体操の為に近くのお寺の境内に集まっている。折角の良い機会なので、仲間に入れてもらって、楽しいラジオ体操をして帰宅する。

次に今年のオモダカの様子として写真を紹介したい。画像が小さいので、写真をクリックすると画像が拡大します。写真左下の矢印 → ←をクリックすればクリックした矢印の方向に移ります。写真を小さくしたいときは、右下のx印をクリックしてください。

- 今年のオモダカ(2019)

- 今年のオモダカ(2019)

- 今年のオモダカ(2019)

- 今年のオモダカ(2019)

今年のオモダカの花の姿を眺めに目的の田圃を訪ねる。咲いてはいるが、今年は例年よりもオモダカの数が少ない。取り敢えず田の畦から見える範囲で、写真を撮りやすいものを選んでカメラに収める。写真が少ないので、より良い写真を探そうと心に誓う。

翌朝、6時過ぎに再び同じ田圃に行ってみると、花の姿は全然ない。花はどうしたのだろう?よく見ると、どの花も白い糸よりのように萎んでいる。夜は萎んで、朝になって太陽が登り、陽が当たってくると開花することがわかった。

そこで、9月9日の昼ごろ訪ねると、この前白い糸よりのように萎んでいた株の花が綺麗に咲いているではないか。喜び勇んで写真を撮る。

次に5日に撮った写真と9日の撮ったものを一緒に紹介したい。

- オモダカの花

- オモダカの花

- オモダカの花 (令和元年)

2020年8月25日

今年は新型コロナウイルスの影響で、人間の世界は大変だ。三密を避けよう。外出を自粛しよう!いや経済優先だから「Go To トラベル」とメチャクチャだ。

その上、極暑の夏は遠慮なく、30度を越すのはニュースにならず、39度から40度に達する所も出てくる始末。

植物の世界では、今年も変わらず、同じ田んぼにオモダカは生き生きした姿を表してくれた。暑さが激しいからか、例年よりも生育が良い感じである。今年も

花を咲かせてくれたので、朝はやく起きて撮影に向かう。

その時撮った写真を次に紹介する。

最後まで見てくださいまして有難うございます。何かお気付きの点や誤りがありましたら、どうぞ次のメールアドレスへご連絡ください。

3 個のコメント

こんにちは。

突然すみません。

沢瀉について書かれていたので、拝見させて頂きました。

実際の沢瀉を見たことがなかったので非常に参考になりました。

可愛い花ですね。

私も今度、田園で探してみようと思います。

来年もまた写真楽しみにしております。

追伸、、、私は徳山毛利の14代目になります。今日までオモダカを

見たこともなく、お陰様で本当に勉強になり、当家の家紋である

徳山沢瀉に一層の愛着を持つようになりました。ありがとうございました。

毛利 就慶

Author

毛利 就慶 様

私のホームページ「オモダカとの出会い」をご覧くださり、わざわざご親切で、

温かいメールをくださいまして有難うございます。

抱き沢瀉(オモダカ)の家紋、それも「徳山沢瀉」の守り主、徳山毛利の14代目に当たる貴殿からの有り難いメールを賜り、全く感激しています。このようなホームページを載せて良かったなと喜ぶと同時に誇りに思っています。

もし、ご希望がありましたら、来年7月、8月頃にオモダカが実際に生えている田んぼにご案内いたします。どうぞ今後共宜しくご指導くださいますようお願い申し上げます。本当に有難うございました。

これからのメールは次のメールアドレスでお願い致します。

mail Address:tfujisan786@mx5.tiki.ne.jp

藤山様

ご丁寧に返信をありがとうございます。

私はさほどの者でもございません。

ただ、小藩ながらこうして幾多の困難、紆余曲折を経て当家が今なお存続している事は

多くの先人の方々のお陰と感謝しております。

その様な当家の変遷の歴史の中で常に用いられた沢瀉なので、その本当の姿を知る良い機会に

なりました。 ありがとうございました。

今後とも是非、宜しくお願い申しあげます。

追伸、、、早速、アドレスの方にメールさせて頂きました。

毛利